大家好,我是徐浪。

第一次见着鸽子是什么时候,我记不住了。

但第一次对这种鸟类产生深刻印象,应该是在我8岁时。

那年我爸忽然戒烟了,不是为了证明自己的毅力,而是因为他在阳台做了个巨大的鸽笼,养了二十来只鸽子。

他怕去阳台抽烟熏到鸽子,慢慢就给戒了。

自从养了鸽,阳台就成了我的禁区,我爸怕我嚯嚯鸽子,特意整了把锁,把阳台的门锁上了。每次他和我妈有事要出门,留我一个人在家时,他都会特别严肃的警告我:

一人在家,不许玩鸟!

不仅不让玩鸟,因为怕我跑去外面瞎玩,我爸妈走之前,会用钥匙把门反锁——当年那种老式的防盗门,里边锁了外面打不开,外面锁上里边出不去。

8岁的我,隔着客厅和阳台之间的玻璃,看着笼中的鸟,经常会有这样一种感觉:我就是它,它就是我。

我们当时住在4楼,那种东北最典型的赫鲁晓夫楼,每栋六层,四个单元。

其实不只东北,全国人民对这种楼都非常熟悉,只是不知道叫赫鲁晓夫楼

在我爸养鸽子不久后,六楼的邻居可能受到了启发,也养起了鸽子,和我爸一样,每天放飞两次,早上一次傍晚一次。

每天晚上夕阳西下时,我爸站在阳台的窗边,看着鸽子在染红的天空下绕圈飞翔后再回到家时,脸上露出骄傲的神情,远胜过我第一次考双百的时候。

鸽子这种东西是这样的,它不社恐,特别合群,就喜欢往鸽多的地方钻。

楼上邻居养了8只鸽子,放飞的时间,难免有和我爸重合的时候,有一天鸽子回来后,我爸数数,忽然发现多了3只。

一周后,邻居家就没有鸽子了。

他下楼来我家找了几回,我爸都还给了他,但几次之后,六楼的邻居有点不耐烦了,一次性采购了四十只鸽子,把我家的鸽子拐走了好几只。

我爸当然不服,又买了三十只,此后的一个多月里,俩人你来我往,咔咔往里砸钱买鸽子。

就这么个鸟事儿,硬整得像冷战期间美苏的军备竞赛一样。

我家的鸽子越来越多,阳台已经快放不下了——我爸甚至盯上了我的卧室,在我妈的苦苦劝说下,才没像亚伯拉罕献祭自己的儿子以撒给上帝一样,把我献祭给鸽子。

卡拉瓦乔《以撒的牺牲》 亚伯拉罕杀儿子献祭上帝行凶现场

但对于这件事,最先受不了的,竟然不是我,而是其他邻居。

因为鸽子是会拉屎的,在那两个月里,整个赫鲁晓夫楼都被笼罩在绿色的鸽屎中,一片惨淡。

其他邻居们在商讨之下,成立了临时谈判小组,跟我爸以及六楼的邻居进行了谈判。

俩人寡不敌众,放弃了养鸽子,全部转卖或送人了。

我当时虽然恨鸽子抢占了我的生存空间,却还是很心疼我爸,跑过去跟他说:

爸,没事儿嗷,没了鸽子,还有儿子呢!

我爸说咋地,你也会飞啊?

从那之后,我就特别爱吃烤鸽子,有几年吃烧烤时,我每次都点,在焦香的鸽肉和骨缝中,仿佛能吮吸到一点从自己身上流失的父爱。

这种习惯一直维持到前些年,我开始写作,然后不停的开始跳票,很多人开始叫我鸽子时,我开始重新审视这种鸟类,以及我与我爸之间的关系。

我回忆了很多事情后,吃惊的发现,除了好吃之外,鸽子还给我带来过那么多美好的体验。

阳台的鸽子第一次下蛋时,提醒爸妈拿出衣柜里的相册,开始翻看我刚出生时的样子。

初中时第一次约会,去索菲亚教堂广场喂鸽子时牵了手,鸽粮3块钱一包,心跳却得有180。

和朋友结伴第一次去香港旅行,在维多利亚港听了一夜不知名的乐队唱歌,天亮时,棕色的野鸽结伴而飞。

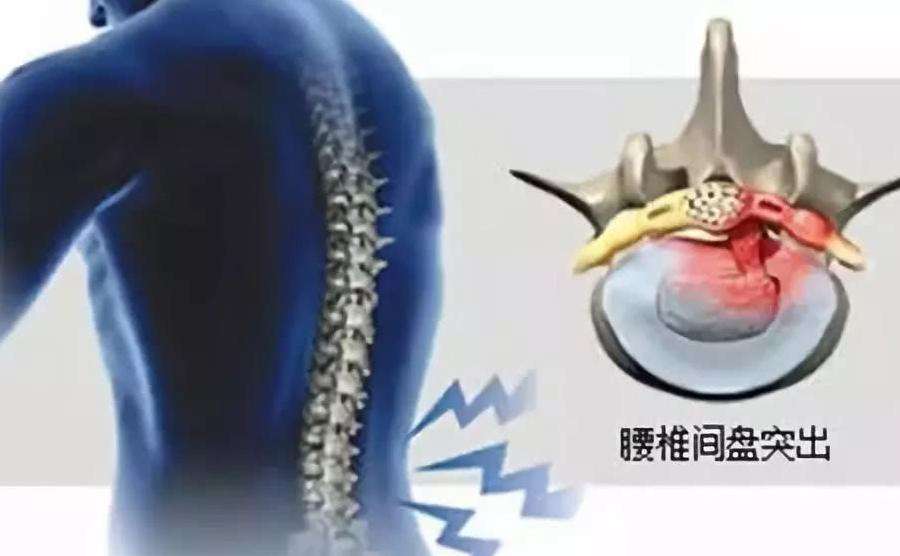

前几天第一次腰伤,爸妈知道后,开免提给我打了电话,说不行就喝点骨头汤鸽子汤什么的补补。

我说,我爸不是不让吃鸽子么?

我爸说啊,没事儿。

然后俩人又提醒我,朝阳区出现了疫情,让我注意,不行就回哈尔滨呆一段,絮絮叨叨,说了一个多小时。

我听着听着就走神儿了,想起了多年之前,我一个人被反锁在家,站在那栋早已经拆掉的,赫鲁晓夫楼的客厅里,望向阳台中的鸽笼,觉得自己和它们一样,是一只笼中鸟。

也想起了去年春节时,疫情爆发,我爸开车送我到哈西的高铁站,还没放弃劝我留在家里。

他问我说,能不能不回北京,在哈尔滨呆到疫情结束再走。

不管多少年过去,我仍然是老两口眼中,需要保护,反锁在家里才安全的那只笼中鸟。

所以有的时候,我愿意当一只鸽子,就像今天——下周三晚22:30,《夜行实录》不见不散。

世界从未如此神秘

●

We Promise

We Are Original

未经授权 禁止转载