昨天,又一个大厂员工猝死了。

23岁的小姑娘,在所有人为熬过2020而庆幸时,她的生命永远留在了2021刚开年的下班路上。

同公司的人说,她岗位的工作强度之高,感觉就是用生命加班。

早晚都要被曝光出来,只是没想到代价居然是一条生命。

但是,如此大的代价能否换来员工待遇提高还不知道。

先到来的,却是公司的辟谣,根本不承认员工的死亡,禁止员工之间讨论这件事。

要加班,没尊严,命都给你了还不认。

写字楼里的白领,什么时候也变成高危工作了?

资本大旗下,万物都在卷,工作强度也跟着内卷。

白领们的今天,早就被一个化石级网红的经历所预言。

纪录片《杀马特,我爱你》豆瓣评分8.7,上了豆瓣口碑榜第一位。

不是什么跨时代的洗白之作,也不是因为网友突如其来的同情心。

而是10年前杀马特的困境,跟今天白领们的困境特别相似。

说来挺神奇,杀马特,土和low的代名词。

居然越过时间,越过嘲笑与封杀,跟10年后打工人的困境产生了共振。

当初骂得有多狠,现在就有多共鸣。

惭愧,说起“杀马特”这个词,嘴角还不自觉泛起轻蔑的微笑。

印象中他们活在大头贴和神曲《凤舞九天》里。

留着五彩的头发,撒水泥跳街舞,又炫又彩又装逼。

但是,这个纪录片里的杀马特就俩字:贫瘠。

没有灯球,没有彩色火星文。

只有工厂、流水线和机器的噪音。

招工启示上写着时薪每小时10-20元,年轻人拉行李箱排队进厂。

宿舍楼下装着等人宽的拦网,好像在说——

“你跳吧,跳了也死不了。”

工厂机器按着一个节奏冷冷的响,杀马特在镜头里灰头土脸,双手机械得整理货物。

和流水线一起,组成了一个人肉GIF。

而这个GIF,才是他们的日常。

导演李一凡第一次看到杀马特开心坏了。

以为中国有嬉皮士了,要对抗消费社会。

结果他没拍出中国嬉皮士,只拍到了一群90后工人。

有人12岁刚上初中,朝九晚五偷瞄暗恋的女生。

杀马特的12岁是辍学进工厂打工,往工厂前应聘队伍一看,还以为是补习班报名现场。

规定早上8点上班,8点下班,每天工作12个小时,已经是超长工作时间了。

结果每天都要加班到10点,通宵也是常事。

疲劳么?超级疲劳,但也不敢疲劳。

人歇了,机器可不长眼。

打瞌睡最糟的后果不是被主管罚款,而是被机器卷进去断手断脚。

高风险工作换来的却是相当微薄的薪水。

能不能拿到自己应得的钱,还要看运气和跟老板撕逼的能力。

杀马特小文在厂里干了半年,原本8000元的工资被老板克扣到了29元。

面对来讨薪的小文,老板趴在他耳边说,有种告我啊,出来弄死你。

小文们才十几岁,连劳动保障局都不知道,社会的乱拳下,躲都不知道怎么躲。

丁丁卯卯的工资也不能乱花,还要攒钱寄回家里。

人还没长大,却不得不当家。

“见不到”是他们对父母最明晰的记忆。父母生下他们就去了大城市打工。

杀马特教父罗福兴所有app和银行卡密码,都是爸爸的电话号。

对他来说,这是一个求助密码,只是打过去通常都不会接。

“那时候,想起来很伤心的”

杀马特小辉7岁的时候,在四处要饭的路上饿昏倒了,被送进医院才见到父母一面。

“小时候快乐的事都忘掉了,就这件事,像钉子插在心上,想忘都忘不了”

留在村子里是没钱,没人管。

出来打工了,是没钱,没人管,还被人欺负。

劳累、孤独和对外界的恐惧在工厂里慢慢发酵。

在这样的环境下,人总得抓住点什么才能活下去。

杀马特教父罗福兴说:“他们什么都没有,什么也玩不起。”

“但是可以玩头发,头发是个很有意思的东西。”

夸张的造型博取关注,扮演坏孩子的游戏就是他们的乌托邦。

就像纪录片主题曲的歌词一样,“幻想是我唯一的光芒”。

发根蓬松,发尾立起来,像孔雀一样吓退那些欺负自己的人。

染个最扎眼的颜色,就算被人骂,也总算有人跟自己说说话。

有了发型就有了自信,走到舞池最中间的位置,跳最癫狂的节拍。

别人觉得他们疯了,可是对于每天身体精神都要溶于机器的杀马特来说。

疯了,才感觉自己是活着的。

溜冰场,公园里,不管认不认识,做了发型的都是兄弟。

孤独了就手拉手一起溜冰,累了就坐下谈心。

每个极度压抑的工作日里,不加班去做头发就是唯一的动力。

而他们下班就往理发店跑,和打工人下班就往手机里面钻的样子,实在是太像了。

前几天微博上火过一张照片。

两个男生在地铁上垂头睡着,白头发多得像四五十岁的人。

评论里有人说“看了手,确定是年轻人。”

“我将青春付给了你,将岁月留给我自己。”

邓丽君老师的《爱的箴言》历久弥新,而这何尝不是杀马特和打工人对大城市的心声。

最开始的时候,杀马特还不是杀马特,打工人也还是新鲜的毕业生。

大城市是传说中流着牛奶和蜜的应许之地。

这里有无数的高楼和无尽的机会,电视上阳光捋过玻璃幕墙,闪得像钻石切面一样。

杀马特离开放牛放羊的村庄,打工人离开四条街的小镇。

心里想着,出路出路,走出去才有路。

只要努力,一定可以让自己过上好日子。

然而“好日子”只是个饵,包装着昂贵的价码。

十年前的杀马特每月两天休息日,每天工厂宿舍两点一线。

上厕所要主管批请假条,厕所门口都有保安看着。

除了出门买些生活必需品,杀马特们可以两个月不出厂门。

十年后的打工人一边骂着996,一边在面试时咬牙说“接受弹性工作”。

写字楼里装上了如厕计时器,蹲多久精确到秒。

打工人甚至不用出门买东西,就连看病都可以在工位上在线解决。

停不下来的流水线,做不完的PPT,本质上没有什么区别。

如果说真的有,那也只是高等教育、咖啡杯、笔记本电脑和摩天大楼带来的一丝幻觉。

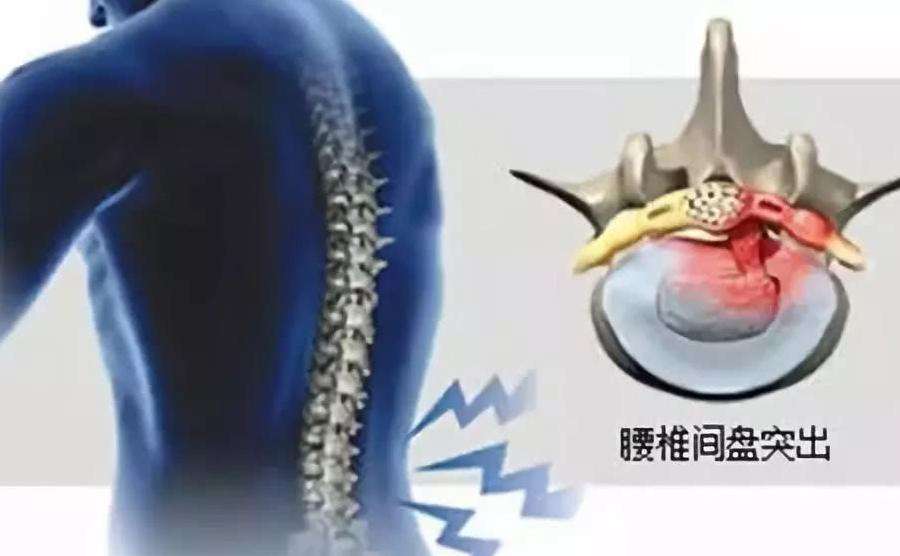

挺不直的腰间盘,面无表情的倦怠眼神……

这些很难认出是20岁出头的年轻人,不需要被归类划分。

车间主任说:“受伤是很正常的,你们小心点。”

部门领导说:“KPI是很合理的,你们想开点。”

十年前的杀马特冷云说自己去找工作的时候,谁都不信自己是18岁:“18的看着像30的。”

十年后的90后根本不敢看体检报告,颈椎病、脱发、猝死已经不是新闻。

这时候不止有人说“996是福报”,还有人佯装天真地问“为什么年轻人不喜欢加班?”

要加班,要把自己的能力精力榨干,塑成大城市的一切光鲜。

最后却发现,工作真的不是玩游戏,不是充值爆肝就能得到对应的收获。

杀马特走不出城中村,打工人也逃不出后厂村。

真正朝夕相处的生活圈,其实和曾经的乡村小镇没什么区别。

以至于很多人出来了一年,回家乡跟邻居说大城市的楼跟我们这也没什么区别。

刚来时候也会去算,自己赚多少钱、要工作多久才能留下来。

或者说,赚多少钱才能自如的走在市区里,消费一件衣服,点一份拉面。

工资怎么算都是一两千,物价房价却一直在涨,慢慢也不算了因为没有希望。

罗福兴说:自己从来不去看那些高楼大厦,因为跟我们没关系。

杀马特小哥刚来时候也跟自己的同伴谈谈理想,后来也就不谈了。

“谈这个有什么用呢,不现实。”

他们的话题仅限于,哪里做头发好,在家族升了什么等级。

就像当代年轻人周末大众点评团个下午茶,聊聊热搜上的明星,还有自己的游戏段位。

等时间到了,都明白了,就会开始回到家乡,逃离北上广。

人回得去,可是时间回不来。自己的青春年华早就已经在这里透支了。

职场奋斗剧里哒哒作响的高跟鞋是个美丽的错误,我们都不是归人,只是个过客。

本来,杀马特是很羡慕打工人的。

在杀马特眼里,打工人读过大学,不像自己念不起书,只能一辈子在工厂里做工人,没有晋升机会。

结果,现在打工人的世界里,学历好像也变得不算什么了。

时代发展快,生活好像变好了,但是又好像更苦了。

我也开始有点羡慕10年前的杀马特了。

罗福兴说,“自由和钱,对于工人来说只能选一个。”

去工厂上班被要求剪头发,杀马特就宁愿多找几家,少赚一点,也不想什么都听工厂的。

初代杀马特白飞飞在纪录片里,黑色的长发整整齐齐的梳在后面,样子已经归于普通。

但是她还有个愿望,就是结婚时候要拍两套婚纱照,“必须有一个是杀马特造型的”。

她说:“我的人生由我做主才行,哪怕是错的。”

我佩服她坚定的勇气和执着的叛逆。

曾经被嘲笑,被自以为是的审美围剿之后一败涂地,她依然拒绝顺从。

她可能样子归于平凡了,但她从来都不平庸。

杀马特的造型,就是十年前最后一批天真人类,做出的最扎眼的抵抗。

就像罗福兴的快手签名档——

审美的自由是一切自由的起点。

再土再low,也是自由的土和low。

他们拥有葬爱的勇气,我们却虚伪地埋葬了自己选择的权利。

我一个朋友有点色弱,上学时候苹果永远画成蓝色。

谁劝也没用,他说我看到的世界就是这样的。

考了那么多学校,色彩永远差1分及格。

但他素描速写两科分数超高,录了全国top3的美院。

刚工作的时候,面对甲方无理的修改意见,我的朋友还有些专业上的坚持。

慢慢的,都不用客户,只要领导说一句,他就赔着笑脸开始改图。

他再没有当初画自己世界的勇气了。

我们能追求的自由是什么?

是甲方丢过来修改意见的时候骂回去?

是成为迪厅里的亚逼青年?

还是在工作里,爱好里,生活的各个角落里保留一点自己内心的坚持。

高高支棱的头发,是杀马特们被机器碾压之后,依然活着的自由梦境。

也是我们永远可以拥有自由的证明。

参考资料:

纪录片《杀马特,我爱你》

一席:可是没有精彩的杀马特,只有生命极其贫乏的杀马特 | 李一凡

注:图片来源于纪录片及网络

好想头发

像孔雀一样

带我飞过

工位的高墙

↓↓↓↓