文|三三

编辑|姚璐

失声

唱歌、说话,青春姐声音都是沉沉的,如果有声波显示一定是一根长「———」,少有刺尖,还带着一点磁性,像蚕吃着叶子的沙沙声。青春姐叫王青春,是一名家政工。2020年9月,青春姐要去录一张专辑《生命相遇》。公益组织北京鸿雁社工服务中心承包了制作,专辑里都是家政工们自己写的歌。

戴上耳麦,青春姐感觉自己成歌手了,她学明星拿着劲儿——一般都是闭着眼唱的。

录音到一半,歌词正「越过高山,穿过河流。」这是《生命相遇》的副歌。只要比平时说话声往上拔一厘米高就能够到的调子,青春姐卡住了,怎么也越不过这「一厘米高山」。录音师在钢琴上起着调,拽着、拖着,但声音还是像个陀螺原地打转。

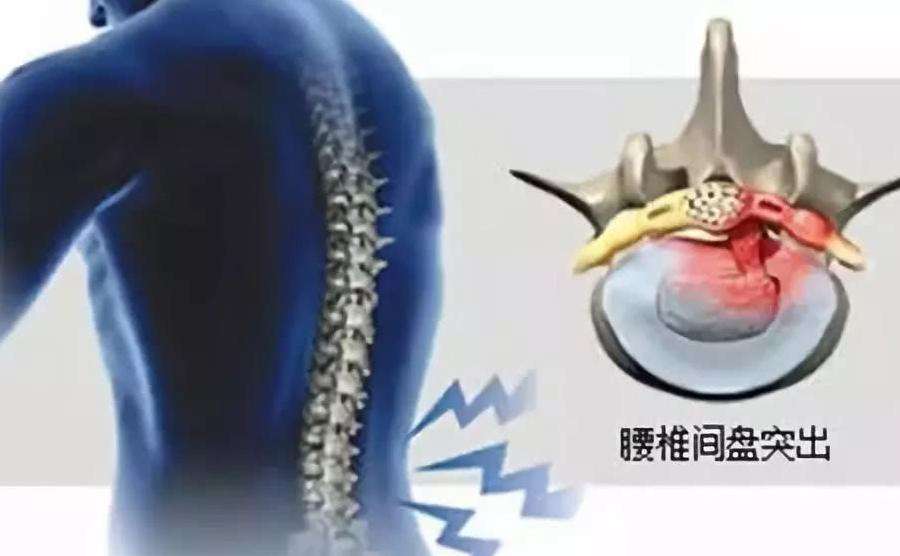

她感到高音是嗓子里的一片禁区,一踏进去「嗓子发涩,干疼,像着火了一样」。平时唱《甜蜜蜜》都费着劲,这些句句像登《青藏高原》。录音师告诉她,因为长期没有大声说过话,高音部从未被开发过,她的这部分功能丧失了。

这天的录制,从早上5点起床,到最后回家,过了15个小时。中间录音师建议,换个人录吧,几位大姐练了很久,很有自信。青春姐不想放弃,最后10首歌里,她只录了一首,是调子低低的、「说着话就能唱完」的《真心的爱》。

青春姐40岁,在北京做了6年家政工,换了三四家雇主。观察她的笑,和别人的不大一样。在一些毫无必要发笑的场合,或者面对一个不那么好打交道的人,这个笑会浮现。

两根法令纹撑开,中间门牙稍长像兔儿那么亲切,脖子往后退像赶走一只停在额头上的蚊子,怯怯的,又憨得很。对话的人只要是慢慢吞吞不张口,马上地,她笑先挂上来。这个笑带着一种语言,我可不是个麻烦人,我先向你示好。

青春姐笑的时候很多,雇主数落她碗不干净,她笑笑,再洗。其实碗是特殊玻璃的,水一沾上就变成渍,谁洗都一样。有位雇主要求她时刻跟着最淘气的小儿子,小人儿滑着滑板发射出去了,大人斥她愣着干嘛,她马上追,边笑边追。

笑里大部分的情绪她都熟悉,有时是陪笑、苦笑、是不得不笑,唯独少有真正地笑——只有在雇主家一个人干活时。那时厨房里空气都轻盈了,手机里放着一点音乐。她也不用耳麦,耳朵不得劲,胀得慌。她听的都是老歌,《小芳》,这都属于1996年了。《一封家书》,更老。新歌她一个不会,跟不上潮流。奇怪的是,每次听音乐,心情一下就能好。

手机放在兜里这样听,那边门铃一响,这边就赶紧摁掉。她也说不上来为什么,是自动的。始终是警惕着点什么。她知道人家也没说,就怕要是真说到了戳到心,她脸上又挂不住,「那我得要克制,尽量不要让人家说不好,时刻就得做到最好。」

2014年刚来北京时,很多时候就是没有做到最好,吃亏。第一次被辞退是来北京的第7天,晚上八点,第一位女雇主说,不用你了。当时这家小孩发着烧,年轻的妈妈正心急,仗着年长几岁,青春姐想劝,按农村家里那一套,「打针吃药也就这样,多能慢慢挺过来。」结果她摸索了两个多小时才回到家政公司。走之前,雇主把她的箱子在地上打开,检查了一遍。

回到家政公司,地上已经躺着上百位大姐,贴在一起不够翻身,被子经手的人太多,每一床上都有经血点子,就这样也得抢,她来得太迟,被子分完了。她穿上最厚的衣服还是冷。她第一次感到,自己成了比流浪人还低的人。自那以后,她很怕黑,一黑天必须回家,「光怕丢了」。

再找到工作后,她没跟人犟过,更不用说大声说话了,一切在一个憨厚的笑里包圆吞下。

练习

什么才算是高档小区?在北京的小区里流转几年后,青春姐有了一些心得。比如她现在服务的小区,真正有钱人在小区都遇不着,开着车,哗啦地下车库出去了。溜狗的,和路上的每一位物业、门卫打着招呼,熟门熟路的,不用说肯定是阿姨。

遛狗的时间是固定的。早上七点,中午是两点,晚上是九点,每次半小时。作为遛狗大队的一员,她不愿意往人多的地方凑。为了9月份顺利录上专辑,她只有在这点缝隙里,她才能透出水面,把自己声音的闸门拉开,把高音拔一拔。

中午遇上天气不错,一出门她就打开手机小声放歌,一首《真心的爱》被切得细细碎碎,若隐若现,一路她也只敢跟着哼,遇到人就自动收声,她老怕别人笑话唱不好。一直要走到小区北门,那里不常开,找到一块幽静的草地,她敢才让声音都跑出来。

工作时的青春姐总在说一个字,憋。原本她就不爱说话,在农村老家时也没有起过高调子,家里四姊妹,她是容易被忘记的那个老二。她脸皮薄,没多大委屈,别人话说得大声点,眼泪就滚下来了。她也见不得人吵架,害怕,远远地躲了。因为听话、老实,家里活都是她干。初中毕业后,家里多不出一分钱能让她再读一年高中。

害羞、常不自信,在雇主家,她更不敢说话了。如果给大城市的家庭做解剖,能清楚看见家政工和雇主中间横着一堵墙,这是由财富、见识、阶层等等围囿成的壁垒。家政工们接收不到非常丰富的信息,很容易陷入一种自卑和压抑的情绪中。

她记得在第二家女主人用度十分阔绰,人很有距离,一般不和她沟通,交流词语浓缩在,该买菜了,该接小孩了,把这几个屋收拾收拾。她形容是对方一句不说就可以把人钉住,动弹不了——「你说什么,人家也没在意,那还说吗。」

范雨素是一位作家,同时也是一位育儿嫂,她也参加过鸿雁的活动。在家政公司听人聊天,她感觉有些事情不是雇主的原因,大姐们也有原因,「人家给个眼神就敏感了,还挣人家钱,人家还天天看你眼色呀,你出来挣钱了,天天那么敏感干嘛呢?」

住在客厅的那段时间,她都没给儿子打过电话,休息一天时在外面打才拨,一星期一次。此外她越来越敏感,觉得这个屋檐下,一出什么事都能扯到自己,是自己做得不对,比如给小孩喂饭,孩子挑这不吃那不吃,她觉得是不是自己菜做不好。

这天,在小区的草坪上,一条小路把绿色割开,路扫得挺干净,青春姐就坐在小路上。两边都是草,经常会刮来一丝丝风,她心情特别放松。

一开始她学着狗喘气,这是从别人那里学的练声动作,专针对气不够用。这边狗已松开绳子,牠在一旁静静听着。

手机里的歌叫《真心的爱》,「忙碌无规律的时间/都去哪儿了/无形的压力/都忍耐着忍耐着。肩负的责任/时刻担心并紧张着/酸甜苦辣的心声/谁能理解」。

青春姐觉得这就是自己的心声,特别是唱到「忙忙碌碌的一天,无规律的时间」,就感觉这些时间都去哪了,这时她老会想起家,惦记着孩子,想到陪不了老人,感觉心里空落落的。放声把这一首喊完,两次顶多了,她就喊狗的名字,起身要回了。练完歌后两天里,她的嗓子都发痒,好像是拉裂的口子在结痂。

存在感

录完专辑,知道自己的声音缺了一块,青春姐不好受。10月底,马上迎来鸿雁组织一个重要的艺术节「百手撑家」,一场由家政工作主角的歌舞演出,青春姐想在演出前这一个月里把高音找回一点点。

近两年里,她只去过一次KTV,和鸿雁的姐妹一起。全程她不开口,在沙发上当歌迷。今年鸿雁为阿姨们找了一位声乐老师,让大家去皮村上课。那天下大雨,倒地铁得2个多小时,最后到场的只有五个人,青春姐是其中之一。

如此认真地对待一件事,对青春姐来说,上一件事还是做饭。仔细看家政工们的手艺,每个人都有一个绝活,这是能在一个家庭扎下来的秘密。有人最擅长的是土豆丝,细细快快地切丝下锅,在一切都看似平平无奇时,在锅里搁一点芹菜丝。吃水果,就是吃一个橘子也要架摆盘,有时是个歪歪的笑脸,中间一颗小西红柿点着。家政工做饭,做得都是十二分精细。

但在工作场里,她们很少能听到表扬,赞美的品类也单一,大多是,「好吃」「干净」。那次青春姐处理一个猪肚,雇主老太太让她刮干净,每次老太太都是硬刮,黏黏糊糊,让人一下没有食欲。她想了一个法,把猪肚煮了,脏东西不用刮就哗哗下来。老太太夸她,「怎么这么聪明。」这句话她一直记到现在。

家政工这个职业,做到头是啥,梅若时常在想。她是北京鸿雁社工服务中心的创办人,2015年开始观察研究家政工群体。大姐们的工作性质不好界定,发生在私人空间,如果在办公室,还有工作规范和晋升空间。家务劳动,在传统社会里面不被认可,女人的家务劳动怎么可能算GDP呢。

被遮蔽在私人领域,主流里看不见她们的劳动。她们沉默得像砌筑田地的石坎,没有抽枝发芽的风光,但抽掉他们,田地即可崩坍。范语素曾谈到,家政工被人看到听见是很难的事。所以每次她接受采访都很大声语速很快,就是渴望有存在感,渴望被认可。

音乐课上,老师从哆来咪发开始教,怎么呼吸,什么是音阶。歌词音准一个字一个字抠。大家围成一个扇形,面对着黑板。上面教一句,五个人一一唱一遍。

青春姐最害羞,不能面对着老师唱,她一个人唱时,就转头与黑板背对着。但她感觉自己很兴奋,「像小孩第一次学唱歌一样。」哆来咪发里,她回忆起很多往事,小学时她还是「起歌员」呢,还被当作文艺积极份子。说到这里,她笑了。把微倾的身子,往回直了一直。

检验

10月31日下午,在北京后山艺术空间,属于家政工的演唱会开始了。这次表演和很多演出都不同,台上的女人不比美也不比艳,表情甚至不知怎么摆,有时眼珠也会不住地转看旁人。她们不习惯招摇夺目,穿的都是简单的T恤,唱歌时她们不会笑,没有任何手上的动作,两手直直垂着。唱歌声音听得出平时说话的质地,温柔的、低沉的。全程没有任何宏大的词语,没有昂扬的表达。

青春姐明显五官伸展开,拧紧五官的那个螺丝松开了,眉头也是真正的笑,而不是之前「那个笑」。

场下的大姐们,像是经历课间放飞的时刻。有大姐穿着极亮的玫红色毛衣,水壶和包包也是玫红的。两两一起,大声聊着上周爬过的香山。脖子的筋又疼了。有时她们露出天然的幽默,这边问你属什么,那边答,齐天大圣。有位大姐感叹,在这里大家都一样的人,不用再看人脸活着了。

过去给这些家政工去发传单,梅若说根本不用去问,只要看脸就行,非常低沉的、愁苦的脸。刚来参加社群活动,她们大多不敢说话,担心被骗。说话也像自言自语,「为啥,万一说多了,说给自个儿听的,也不尴尬。」她们也没有觉得自己是主场需要说话。语言多半是,嗯啊,好的,是的。

这一行很少有人是主动选择,都是命运把她们放逐至此。青春姐觉得只要是出来的都是有苦的。她一直记得2014年她打出发来北京前,大嫂和她讲的一句话,一心想着赚钱才能待得下去。她的丈夫是个木匠,被人骗走20万项目钱。追债人上门来,只能让她也出去赚钱还帐,那时小儿子刚刚3岁。丈夫赚钱心切,又被拽到一个漩涡,进入另一个骗局,这几年才存下的一点钱。而家里的大伯、公公相继查出癌症,钱被顶急用,她形容这几年是人在泥沼里打滚向前。

梅若发现,很多姐妹做这份工作,都是因为遇到困难得不到任何支持。有个非常漂亮的女孩,才30出头,在顺义做家政。初中时她不想读书,没有人告诉她,不读书以后会怎么样。18岁,她想要嫁给一个小学同学,问过父亲,即刻就同意了。婚后生了一个孩子,丈夫很快开始赌博。

当了家政工之后,鸿雁有位小陈姐有两次改变命运的机会。一次是18年前和一个北京十八里店的男人谈恋爱,那时她刚到北京,为防止她不想回来,来之前父母在家乡给她定下一门亲。后来父亲亲自来北京求她回去,甚至快要给她跪下。如今十八里店拆迁,拆迁户身价不得了。第二次是在一位大学教授家做工,教授让她考会计,可以安排工作,那时她24岁,生了一个小孩,当时她想的是,如果自己去考会计,和丈夫的差距会越来越大,以后小孩就没有爸爸了。十年后,她老公突然去世了。而当年另一个一起的家政工考上了会计,命运从此不同。

青春姐想不清命运这些事情,她的愿望很简单,一家人在一块。但始终就是聚少离多,「我是一个妈妈,我有两个娃娃/一个长在城市,霓虹闪闪车灯亮/一个生在家乡,星星点灯蛐蛐唱」。每次听到《鸿雁妈妈》,她都会掉眼泪。她揪心自己的儿子,全由婆婆代管,老人骨股头坏死,能给孩子做个饭,能穿干净上学就不错,学习一点管不了,儿子字比蟑螂爬还难看。屯子里有一个小学,从去年儿子班一共就剩三个学生,人家都上县城里上去了,儿子是这三人中一位。

在台上开始唱,「一个喊我阿姨,陪伴TA许多时光/一个十月怀胎,一岁大狠心离家/一个前途无量,人生舞台多宽广/一个升学无望,学费压疼我肩膀。」

青春姐紧张得手心能攥出水,握住旁边的姐妹。第一句话没有跟上节奏,磕了一下,还是那个蚕吃叶子的声音,「不能唱高音就不唱呗」,她事后谈到,把原因归于练习的机会太少太少。伴奏逼近,台上的她,把声音融进一片温柔的合声里。

星标关注《人物》微信公号

精彩故事永不错过