文|王双兴

编辑|楚明

摄影|吴明

造型|THEXIStudio

妆发|钗钗

独家线下战略合作|红砖美术馆

2020年12月14日,在摄影师的建议下,陶勇抬起双手,对着镜头比「心」。左手略微佝偻着,僵硬呆板,要靠右手拇指顶住左手拇指,右手的其余四指在左手底下拢住,才勉强摆出一个不标准的心形。

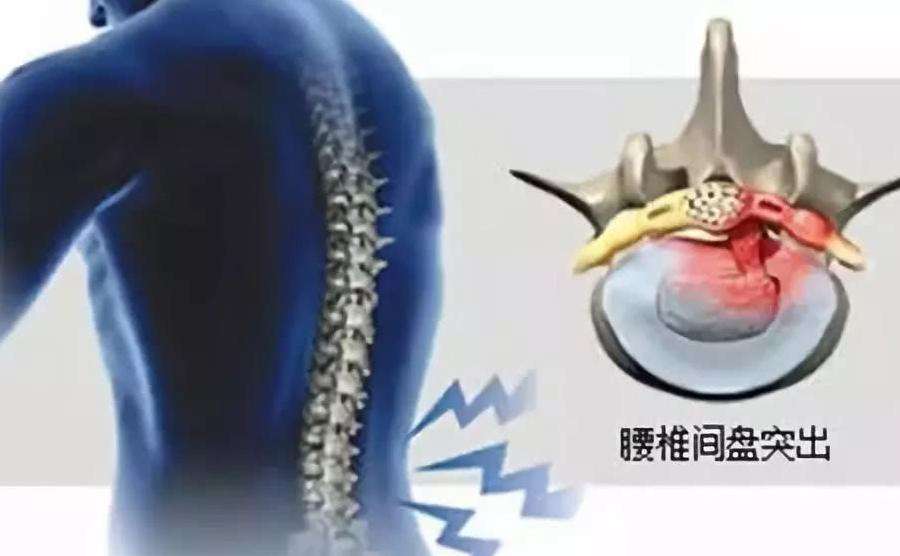

其余的多数时间,这只手都垂在身侧。近一年了,它依然没有恢复知觉,直观地标记着1月20号那起恶性伤医事件带来的戕害。当时,和左手的骨折一同留下的,还有神经肌肉血管断裂、颅脑外伤、枕骨骨折,以及1500毫升的失血。

陶勇在ICU里抢救的两周,社会舆论「炸了」。一同传遍互联网的还有很多陶勇当天以及过往的经历:腰伤在身,背上钉着六颗钉子给病患做手术,而对方却伤害了他;不拒接疑难的、复杂的、很多时候被视为「出力不讨好」的病例,甚至给患者省钱、垫钱;35岁成为主任医师,36岁担任教授和博导,发表SCI论文90余篇,履历「优秀到让人绝望」。

「农夫与蛇」的比喻被提及。关于往事的讲述里,主角陶勇越善良,越专业,公众便越觉得愤怒和惋惜。也因此,2020年,陶勇本人以及医患关系问题被关注和讨论。

不同于外界表现出的愤慨,陶勇本人显得平静而克制。他思考如何与新的自己共处,思考医患关系,以及生死。

12月14日,在《人物》「时间的力量」庆典现场,结束了自己的录制,陶勇去和今年的新朋友李雪琴打招呼,此前,两人多次在其他活动现场碰面,一来二去成了熟人。经历了年初的伤医事件,如今陶勇被动地「出圈」了。「眼科医生」陶勇认识了许多人,也以「公众人物」的新身份,被许多人认识。

这个在专业领域足够杰出、严谨甚至苛刻,把「我怎么感受不到你对医学的热情呢」变成口头禅的眼科医生,天冷就蹦蹦跳跳往屋里跑,看上去天真活泼。也正因为如此,在互联网世界,喜欢他的年轻人叫他「陶三岁」。

而看着和以前照片的对比,陶勇在微博上自我调侃:「发生了什么?是在我昏迷时拉进了整容科手术室吗?」成为名人以后,他更注重个人形象,也爱打扮起来。

一张他披着灰色大衣站在镜子前的照片下面,有网友跟他开玩笑说「求你不要再用颜值来杀人了,我已经厌倦了在你面前反复『去世』」。他也不骄矜,回复:「你出去。」

前不久,有朋友让陶勇给自己当下的幸福感打分,他给了98分,而在受伤之前,这个分数或许是90。他尝试着「把坏事儿变成好事儿」,逐渐想清了「当医生值不值得」的大命题,也打开了自身职业的天花板。

他在书里写:既然世界可以无纪律、无原则地用榴莲吻我,那我就只能有组织、有计划地把它做成披萨了。

谈走出受伤阴影

《人物》:现在身体恢复得怎么样了?

陶勇:精神状态还可以,左手还是处于失能状态,肌肉是萎缩的,所以还是很困难,很多东西需要别人帮,比如毛巾自己拧不了,扣子系不了。不过好很多了,刚受伤的时候整个手就像掉在冰窖里一样,一点知觉都没有。现在虽然知觉还是很差,但是没有原来那么冷了,每周去一次医院做康复训练,也慢慢习惯这种生活了。

《人物》:看到你曾经把刚受伤那段时间称为「至暗时刻」。

陶勇:最初肯定会有愤怒、委屈和想不开。躺在病床上,因为疫情和家人隔绝,预约挂号的数十位病人也没办法按期就诊,生活和工作完全被打乱;而且身体上的疼像酷刑一样,要靠止痛药才能捱过去。我就想不明白,为什么我就这么倒霉?我给他的光明成为他瞄准我的武器,做医生还值得吗?然后整夜睡不着。

而我接触过很多病人,病人也常常会这么说:发病率这么低的病,为什么就是我呢?所以这样的问题不算陌生,我也常常会跟患者说:这个事儿发生了就发生了,就得面对。劝别人劝多了,劝自己也相对容易一些。

《人物》:如今快要一年过去了,回过头来看,是如何走出低谷的?

陶勇:我们九三学社有一个老教授叫严仁英,被誉为「中国围产医学之母」。我印象很深的是,在她100岁生日的时候我们参加了庆祝会,当时放了一段视频,她说她曾经遭受过非人的虐待,包括让她去打扫厕所。一个协和医院的妇产科教授去打扫厕所,那时候大家都说,「有妇产科的难题就到厕所里去找严教授。」但是十多年之后她重新获得自由之后,被选为北大第一医院的院长,她马上又骑上自行车深入到田间地头去做中国孕产妇死亡原因的调查,推动中国围产医学的发展,引进了美国「叶酸预防新生儿脊柱裂」的项目,所以现在孕妇基本上都吃叶酸,也大大减少了孕产妇的死亡和胎儿的畸形率。

当时她分享了八个字,叫「没心没肺,能吃能睡」。就是说遇到了打击挫折的时候,心特别大,也不跳楼,也不自杀,也不怨天尤人,反正过去之后云淡风轻,又骑着自行车赶紧去做她的事。这些就像疫苗一样,不知不觉让我的内心变得更加强大,所以这一次在我自己遇到这件事情之后,因为我有疫苗,严仁英教授给我产生了一些抗体。

战胜自己心里的委屈和不解,最主要的还在于我觉得我还有事儿要干,没有太多的时间和情绪让我陷入到这种不解和委屈之中,那样的话会让我离目标越来越远,反而是被真正打倒了。只要我自己精神世界没有垮,我就觉得我没有被打败。

《人物》:回到工作岗位后,受伤事件给你带来怎样的变化?

陶勇:体力上的付出更少,脑力付出更多了。原来看病得弄到晚上九十点,十一二点,就体力上支出;现在也会出门诊和指导手术,但自己不亲自上手术了,还会带团队做科研、科普,现在更多是要思考,思考方向,思考先做哪个,再做哪个。

《人物》:在手术台前指导年轻医生的时候有没有那种恨不得自己上手的感觉?

陶勇:有时候有,但是上不了(笑)。好几次,像他们做玻切手术的时候,就是手、眼和脚的配合,脚上有脚踏,手有光纤和手术刀,眼睛就盯着显微镜,有时候真是挺着急的,会说「哎哟,这怎么弄不好」,但是其实真回想起来,自己年轻那会儿一开始其实也挺笨的。所以也觉得其实也不见得是个坏事,因为我不能做,给了别人更多做的机会,给了别人更多成长的机会。

《人物》:你曾经说这次经历让你的圈子变得更大了,会接触到社会哪些圈层的人?

陶勇:对,接触媒体就比原来更多了,原来主要是一些科普节目,还是垂直细分领域的;现在除了纸媒,也包括很多大的视频网站等等,辐射面会更大。

同时接触到很大的一个人群是医学生,和很多医学院的学生在现场或者通过网络进行互动。很多医学生会有一种迷茫,觉得我读这么多书,背这么多东西,犯得着这么费劲吗?如果我后面挣的钱不多,前头为什么吃那么多苦?「值不值得」这件事情可能会困扰很多人。

我们每一个人都是社会上的一个普通人,不是说选择了学医就可以不食人间烟火,天天喝西北风,不是的,他们一样面临着父母病了怎么办?家里子女教育钱从哪儿出?在北京怎么落户?各种现实层面的问题。

对我来说能做的就是把自己如何寻找乐趣、动力和支撑,然后解决自己内心「值不值得」这个问题的过程分享给他们。我本人并不是一个结果论的倡导者,而是在当医生的过程中感受到了医学的进步、帮助人的乐趣,也丰富了自己的内心,我认为这个是最重要的。而且我一直认为医学是一个窗口,透过这个窗口你可以看见人性善恶、生死,可以看见很多东西,在这个过程中享受这种乐趣。

为什么说医学可以成为信仰,因为在从事医学的过程中,可以了解很多理,包括平衡的道理,器官和器官之间的平衡,人和人之间的平衡,人与社会的平衡,人与大自然的平衡。你会了解免疫系统的复杂状态,了解人心理的复杂状态,会觉得这个世界如此微妙,这个世界如此有趣。通过对医学理念的思考可以帮助我自己建立一套自洽的逻辑体系,也就是信仰。所以我也经常会用医学这面镜子来照照自己。

谈名气

《人物》:我记得你在自己的书里写到,有朋友让你给幸福感打分,你给的98分,这个是受伤之前的事还是受伤之后?

陶勇:是之后的。

《人物》:受伤之后打98分?那之前呢?

陶勇:之前可能90吧。

《人物》:受伤了反而幸福感更高了?为什么?

陶勇:原来很多治疗过的患者,你用心对待过的人,在这一次也表现出来了对你特别大的关怀。像天赐的爸爸说他这一辈子就哭过两次,一次是天赐的第二个眼睛也被摘除了,一次是得知我受伤的时候,他躲在物流工作的卫生间里哭了一下午;还有像海田的妈妈,她当时在现场右手赤手空拳地去挡刀,而且后来受伤还把大家捐给她的6000块钱又捐出来;还有一个患者妈妈托人过来说,她愿意把自己的手「捐」给我……你用心对待过的人他感恩,他内心里也有你,那就值得付出。所以「值不值得」这个问题被彻底解决之后,我就会觉得内心里会更加坦然。

而且,原来因为很劳累,还经常会动摇,会彷徨,而且还有一种感觉就是到头了。因为对我来说,35岁当的主任医师,36岁当的教授和博导,其实在职称方面就到头了。未来应该怎么做,其实也没有一个特别明确和清晰的想法。虽然科研方面,眼内液检测已经在做着,但是总归会觉得自己的天花板其实已经在那儿了。

现在会觉得有了知名度和影响力,有了更多的信服,其实能干一件更大的事,你会觉得虽然压力、责任更大,但是目标也更加清晰,天花板也比原来提升了。

人物:「天花板更高了」,具体表现在哪里?

陶勇:对我个人而言是一个契机吧,就是我要加速转型开发科研产品;打造朝阳医院眼科的年轻团队,给他们争取去上健康快车的机会,手术机会和教学机会;做了各种形式的科普,把自己的知识传播和分享到全国去。

这次我也办了「眼免疫精准诊疗」短期培训班,全国有20个年轻医生来参加;包括前不久跟郑州二院合作建立区域的精准眼病诊疗中心,定期和他们的医生进行沟通,也会过去讲课指导,同时网络上有一些互动,给他们布置科研课题,也共建实验室,让眼内液检测还有其他分子诊断技术也推广和落地到郑州二院。你一个人不能把河南省所有病人看完,但是通过跟医院合作,打造区域的精准诊疗中心,那就可以辐射整个中原地区。

现在眼内液检测已经帮到了全国的300家医院,近5万名患者接受了眼内液检测,来帮助他们寻找精准的眼部病因,所以这个效果收益明显更大。而且对我自己来说,一边研究,一边培训,一边(收到)反馈,一边改进,一边研究……是一个良性循环。

《人物》:那你怎么看「名气」,以及作为「公众人物」,大众的关注和期待?

陶勇:以前学医的时候想过如果有一天我做的科研项目取得成功,我的名字可能会出现在医学杂志里,那可能是最大愿望了,而今好像是一瞬间我从人海中被一双手拎出来,被大家认识、关心,关于医患关系、医疗行业、法律法规、信仰等等的讨论也被推向巅峰。

最开始我不希望自己受伤这件事被太多人关注,觉得我就是个普通人,有更多人在生死边缘挣扎,但是收到大家很多善意之后,我开始想,我能为这些关注我的眼睛提供什么样的价值。所以我开始参加活动,传播自己的价值观和世界观;开始呼吁改善医患关系,呼吁医生和患者互相尊重。

而且现在我觉得知名度是需要的,如果没有一定的知名度和影响力,想干一件事情是很难的,因为现在这个时代是移动互联网时代,大家彼此对对方如果完全不熟悉或者从来没有听过的话,很大程度上会觉得很陌生,而且会有一种怀疑的态度。如果真的是有一定的知名度和影响力,大家接纳的容易程度也会好很多,所以我觉得是需要有一定的知名度和关注度的。

但同时因为大家都盯着你,所以如果做得不好、有瑕疵的话,很容易被人揪出来放大,甚至影响整个事情,所以我觉得也是一个提醒,有了知名度之后,尽量让整个过程透明。

所以为什么说我现在更多地是从体力劳动变成脑力劳动,因为你如何来做,先怎么做再怎么做,让大家觉得透明度高,公信力强,是一件很重要的事。

谈医患关系

《人物》:你曾提到在你受伤之后一些年轻医生陷入PTSD(创伤后应激障碍)的痛苦,甚至有人离职,这件事给他们带来的影响是怎样的?

陶勇:类似的伤医事件每发生一次,不可避免地会对大家是一次严重的打击。包括这次高考毕业季,很多人跟我说,你能不能跟大家说一下,让大家多学医,积极地学医。现在医疗行业相对来说(人才)是告急的,人员储备不足,所以我希望引起全社会的关注。

《人物》:很多人会问,你为什么选择留在公立医院?

陶勇:我接触的很多是对医生技术挑战比较高、难度比较大的群体,比如艾滋病人、白血病人等等;而像葡萄膜炎,它都是发生在经济状况比较差、卫生条件比较差、生活压力比较大的人身上。如果离开了,接触的病例从数量和复杂程度上都会大大缩水。自己从事了多年的职业,就像养大的孩子一样,会有点放不下。

其实也经常有人来问我动摇过吗?我说哪儿是动摇「过」,是经常动摇,我觉得这里头就是权衡利弊。

人物:「经常动摇」的原因是什么,在你看来公立医院面临的矛盾,症结在哪里?

陶勇:公立医院还是累,而且患者也不理解,像打仗似的,是一种巨大的体力和精力的消耗。现有的状态下,在公立医院不可能找到一条绝对让所有患者都舒服的路,因为是做不到的。很多人常常会抱怨,说医疗资源不够、紧张,我其实不这么认为,我认为现在的医疗资源并不算很紧张,主要是资源分配,优质医疗资源紧张。

这就涉及分级诊疗的问题,其实是国家在卫生方面主推的一个政策,但是在落地方面还需要时间。现在的很多人看病无序,什么叫无序呢?例如结膜炎、近视眼,本来应该去社区医院全科医生和基层医生那儿看的,但都堆到做重症和疑难病的三甲医院来看,导致了三甲医院没有实现它本身的功能,也导致大家觉得资源不够。我觉得就是一种规则的打乱,是一种无序。

《人物》:这一次的伤医事件让你从医生变成患者,身份的转换带来哪些新的视角和感悟?

陶勇:原来作为医生,我聚焦的就是「解决问题」:这个患者是白内障,我就治好他的白内障;那个患者是青光眼,我就治疗他的青光眼。无暇去思考疾病背后的人生和家庭。后来我自己真切体会到了作为患者的像酷刑一样的痛苦,看问题可能更加立体了。

比如以前会觉得视力好幸福指数就高,现在会发现视力其实只是人诸多事物中的一部分,不是幸福的全部,所以对于眼科医生来说,真正要去提升的不完全是他的视力,还要看到一些内心的东西。

就拿这次砍我的患者来说,其实完全从医学角度,我并没有什么过错,因为他找到我的时候眼睛就已经做过3次大手术,已经几乎没有希望了,我保住了他的眼睛,还保住了他的视力,要不然他也不能砍我;但是眼睛保住了、视力保住了,他内心的期望值还很高,可能期望过上像正常人一样的生活,所以对他来说,可能认为还是过不上正常人一样的生活,未来的世界还是没有希望,所以对这个世界是绝望的,才不想活了,才想报复社会。

我并没有更多地去关注他内心的期望。对我来说这也是一个契机,就是从单纯关注技术,开始要关注立体的人的内心世界。在医学上叫「生理、心理、社会」医学模式,就是说不仅要去帮助人生理上恢复,还要关注他的心理层面,以及还原他的社会角色。

《人物》:关照病人的内心,可以有哪些具体的举措?

陶勇:首先要尽可能营造一个环境,像我12月24号带我的研究生去盲校给孩子们体检,同时也会带他们去盲文图书馆,去接触这些盲人和他们的环境。就是说在医学教育中给他们渗透一种人文教育。

还有在北京市卫健委、红十字会和朝阳医院的支持下,我们发起的彩虹志愿服务队正式在朝阳医院落地,患者在等候的时候,渴了送他点水,饿了送点小面包,手机没电了给弄个充电宝,同时让病人在等候的时候看电视上面录好的眼科视频,多一些类似的软性服务。

很多时候患者到大夫这儿,是带着气来的,他就一定得找你点茬,那如果在这个过程中他自己气能少点,其实(医患关系)就能好一些。

曾经有一个媒体采访过我,问「你以后还会相信人性本善吗?」我说我本来也不认为人性本善,也不认为人性本恶,我认为善和恶就像是一个硬币的两面,根本就分不开。因为人性就像流水一样,环境是向善的,它就会更好;坏境是恶的,就可能做出不可思议的事。我们能做的就是学会引导,创造一个善的环境。

一方面要加强人文教育,让医生关注患者内心,理解他们的压力和脆弱,并且营造一个善的环境。另一方面我也认为,毫无防备的善良反而会是滋生邪恶的前提,所以还是应该加强医院安检,尽量减少恶性伤医事件再次发生。而且要强调互相尊重,患者也要给予医生信任与尊重。

《人物》:受伤后,你在文章里澄清外界给出的「菩萨心肠」「近佛近仙」的评价,也是出于这样的考虑吗?

陶勇:对,我并不是大家口中那种完全无私、不顾一切、把自己全都燃烧、全都奉献、只为利他毫不利己的,我的道德标准没达到那么高,我认为应该是在自利的基础之上同时利他,从利他中也得到快乐。

我也不希望大家以一种特别特别高的道德标准来看待我,也不希望他们以同样的眼光来看待其他的医生,大家可以奉献,但是不能要求一个人永远都是站在损己利人的角度去奉献,那样的奉献是不长久的。这种神化其实是一种道德绑架,对整个医疗环境的改善没有任何好处,只会让更多的人不想去当医生,因为那样太可怕了。

越是这样的话,整个医疗环境越会崩塌,所以我认为彼此尊重,大家以一种平等的眼光互相看待,才有利于这个行业的健康发展。

《人物》:在你的书里看到,朋友让你用一种动物形容自己,你想到的是海豚,为什么?

陶勇:因为有一次我去北京海洋馆给海豚治眼睛,说海豚的眼睛上面长了一个白点,得了真菌性的角膜炎。当时那个训兽员就把海豚叫到岸边。它搭在那儿,凑近去看它的眼睛时发现,海豚的眼睛瞳孔是弯的,而且两头还有一个小弧线,特别像人的笑脸。

我觉得海豚是海洋里头最有智慧的一种动物,它很聪明;而且我们能看到一些报道,有人落水后有海豚来救他,所以它又很有爱心;而且还有这样带有笑脸的一个瞳孔,永远用微笑来看待这个世界。我希望自己能像它一样。

星标关注《人物》微信公号

精彩故事永不错过