杀人诛心的历史进程。

皇帝开动脑筋,找了一个诸侯献宝需要衬垫的借口,想把宫苑所养白鹿的皮强卖给诸侯。一块一尺见方的白鹿皮,售价四十万钱,相当于明抢。主管财政的大司农颜异对此不甚赞同,随即被人举报,说他妄议朝廷。酷吏张汤负责审案,成功定罪。颜异被定罪的理由十分精彩:「异与客语,客语初令下有不便者,异不应,微反唇。」意思是,有客人和颜异抱怨政策不好,颜异没答话,微微动了一下嘴唇。张汤说,颜异在肚子里诽谤朝廷,罪该万死。汉武帝表示同意。颜异不会感到寂寞,他虽是第一个因腹诽而死之人,但此后两千年,多得是人被追问「是何居心」,而后被杀掉。

颜异连嘲讽都没出口,更没有任何实际损害结果。张汤仅靠推定其「主观恶性极大」,就直接判处死刑,就变成了荒唐的思想罪。腹诽罪是张汤首创,但这种以「主观故意」归罪杀人的优良传统,自两汉以下就连绵不绝,余波至今。《春秋》之治狱,论心定罪。志善而违于法者免,志恶而合于法者诛。(《盐铁论·刑德》)《春秋》之义,原情定过,赦事诛意……此仲尼所以垂王法,汉世所宜遵前修也。(《后汉书·霍谞传》)

用大白话说,当时的人认为,孔子笔削《春秋》揭示了一条重要法则:一个人应不应该被定罪处罚,重要的不是行为,而是动机。动机善良,即便行为违法也应免于处罚,而动机不良,即便行为合法也要诛杀。颜异就是死在这一条上的。言必称仁义的孔子当然不应该为了后世酷吏背锅。事实上,这种唯动机论的做法,得从那位「罢黜百家、独尊儒术」的董仲舒说起。大家都知道汉初刘邦约法三章,为民众解除了秦律苛刻繁杂之苦。但没过几年,「萧何承秦法所作为律令」,秦律就大规模复兴了。汉武帝时大兴酷吏政治。然而,武帝既要判刑杀人,又要避免暴秦的名声。解决办法很简单,就是用儒家圣贤的名义,缘饰屡兴大狱的现实。汉武帝喜欢儒学,对当世大儒董仲舒十分尊重。董仲舒退休后,朝廷每次讨论司法问题,就派廷尉张汤去问他的意见。董仲舒的回答被集合成册,叫《春秋决狱》,内含 232 个案例,今天已经失传。但董氏提出的司法原则,对当日和后世影响深远。

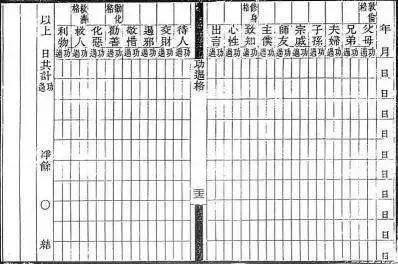

· 《太平御览》中保留了《春秋决狱》的六个案例

通过对《春秋》这部儒家经典的解释和附会,董仲舒首次提出了孔子主张原心定罪的观点:居心不良,不管所作为何,都要重罚;本心纯洁,则可以减轻处罚。其实《春秋决狱》及其对动机的强调,并非没有积极意义。比如有这样一个案例,某人在打斗中误伤了其父亲,子女殴打父亲是重罪,要判死刑。董仲舒根据《春秋》经文解释道,既然没有加害父亲之心,君子赦而不诛,不该治罪。某女的丈夫出海,船沉了,死不见尸。几个月后母亲安排她再嫁,结果被官府追究,理由是丈夫死而未葬,依律不许再嫁,要处斩。董仲舒认为她不是故意不安葬丈夫,再嫁并非出于淫佚之心,故而无罪。

· 两汉提倡孝道,鼓励子女报仇。《后汉书·列女传》中为父报仇的赵娥,在砍掉仇人首级之后,赵娥主动自首,却被赦免

然而,案件一到政治层面,儒家对人温情脉脉的体恤就全然不见了,取而代之的是无所不在的罗织、诛心。汉武帝时的酷吏张汤,办案特别善于揣测上意,皇帝想放的人,就往宽纵里办,皇帝想整的人,就往惨酷里办。张汤当司法长官时,特别让学习儒术,尤其是研究《春秋》《尚书》的博士弟子当司法官员,这不是没有缘由的。汉武帝元狩元年十一月,淮南王刘安一个不受宠爱的孙子向朝廷举报,说爷爷要造反。刘安是汉武帝的叔父,以爱好文艺「流誉天下」,武帝年轻时也很喜欢他。

· 刘安及其门人宾客所作《淮南子》

汉武帝派董仲舒的弟子吕步舒去调查。刘安没发过一兵一卒,也没有任何谋反的迹象,但吕步舒是董仲舒的学生,熟练掌握《春秋》原心定罪的技巧。《春秋公羊传》有一句话,「君亲无将,将而必诛」,意思是子女、臣子对父亲、皇帝不能有一点不服的心思,要是有了就该诛杀。这条经文被当成办政治案件的金科玉律,再忠诚的人,在漫长残酷的拷问过程中,也难以在所有问题上与皇帝保持一致。于是,文艺中年刘安摇身一变,成为心怀怨恨、结党营私、阴谋叛逆的人。一条纯由动机论推理出的因果关系链浮出水面,诛杀牵连之人数万。这种披着「原其心、忠其志」儒家外衣的法家,杀起人来、办起事来,比不加掩饰的法家要厉害多了。帝之驭下,以深刻为明。汤之决狱,以惨酷为忠。而仲舒乃以经术附会之。……盖汉人专务以春秋决狱,陋儒酷吏遂得因缘假饰。往往见二传中所谓「责备」之说、「诛心」之说、「无将」之说,与其所谓巧诋深文者相类耳。圣贤之意岂有是哉!

汉武帝驾驭臣下,把对人苛刻当作自己高明,张汤判案,把对人残酷当作自己忠诚,董仲舒则用儒家经学附会这些做法……汉代人专门用《春秋》作为判案依据,陋儒和酷吏遂得以用儒家经典粉饰暴行。《公羊传》、《谷梁传》中所谓「《春秋》某某写法是为了责备」,「是为了诛心」,或者「不能有一点不服」的说法,和蓄意毁谤、罗织罪名差不多了。圣贤的本意岂能是这样?

在中国历史长河里,通过罗织一些只言片语细枝末节来还原心理动机,进而判罪杀人,实在不胜枚举。其中最朴实刚健的,是大明开国皇帝朱重八。同样是稀释开国功臣的权力,赵匡胤「酒杯释兵权」,朱元璋则杀字当头。著名的胡惟庸案,最初只是「擅权植党」,但光这样不足以把其他功臣一锅端。在十余年的不懈努力之下,胡惟庸变成了集「谋反」「通倭」「通虏」等重罪于一身的千古逆贼,并顺利牵扯出一系列元勋功臣。

· 电视剧《朱元璋》里的朱元璋与胡惟庸。现代历史学研究基本认为,胡惟庸擅权、贪腐是有的,谋反、通敌则都是捏造的罪名

胡惟庸案发十年后,朱元璋「忽然发现」开国第一功臣李善长也是胡惟庸谋反案主谋。李善长随即被扣上谋反、通敌等一大堆罪名,本人被赐死,全家被斩首,「所连击坐诛者三万余人。」问题是,这些罪行在朱元璋的手诏和刑部案卷中全都找不到。能找着的,不是八竿子打不着的琐事,就是明显有问题的证词。比如,朱元璋一次交办了一个往偏远地区运送茶叶的工作。李善长跟人抱怨:「许大年纪(我这么大岁数了),教我运茶,想只是罚我。」又对胡惟庸说:「许大年纪,教我远过栈道去,想天下定了,不用我。」这些牢骚被视为谋反的动机。

·李善长被诛后,朱元璋让锦衣卫将案情编辑成一份《昭示奸党录》布告天下,结果却留下了太多马脚

李善长的一个家奴举报,李善长和胡惟庸在家策划谋反。举报内容是胡惟庸曾拜访李善长,两人「屏左右,款语良久,人不得闻,但遥见颔首而已。」说了什么不知道,「想必」是策划谋反。还有一个家奴举报,说洪武九年,李善长派人去召集一群官员,对他们说「我请你到胡丞相家商量谋反事务。」晚明文臣钱谦益曾在内阁看到过这份证词,忍不住嘲讽道:李善长是何等精明的人,怎么会随便跟下人说这种要掉脑袋的疯话?朱元璋何等英明,难道看不出来吗?不过,朱元璋杀人的方法虽然很便捷,但太过粗糙,缺乏合理性论证,容易让钱谦益这样的文人说闲话。诛心的新技术在明末产生了。自王阳明心学盛行以来,人人都在讲要反思本心,迁善改过。要达成圣贤境界,首先要自己同自己交战,每天自我反省。自省当然重要,但普通人难以坚持。于是就发展出了各种互助会:各人剖白自己的内心,由他人攻击改错;或者互寄日记,以示改过决心功力。

· 像账本一样的功过格是明末清初用来自省的工具之一,每天把好事坏事都记上,然后总结反省

这种反思改错,自然要上纲上线。比如动了贪念淫念,就是禽兽不如,冬天把手缩在袖子里,就是忘了圣人教诲。这种细致入微的心理分析技术,自然很快就成为了统治手段,成了给人安插罪名的好方法。比如著名的年羹尧案,最初只源于年羹尧在贺表中将形容皇帝夙兴夜寐的「朝乾夕惕」写成了「夕惕朝乾」。雍正皇帝熟练地应用攻错改过的本领,指出:年羹尧出身科甲,也不是粗心的人,写成这样一定是故意的!会意的大臣一拥而上,最终,年羹尧被定大罪 92 条。皇恩浩荡,准许年羹尧自裁,结了此案。年羹尧得势时,翰林侍讲钱名世曾为其赠诗,也被雍正盯上了。雍正也清楚跟风拍马屁罪不至死,于是熟练的诉诸儒家意识形态,宣称钱名世为「名教所不容」,将其革职衔。雍正特别写了「名教罪人」四个字,造一个匾挂在钱家,时刻提醒世人这是钦定的坏分子。还发动在京官员都写诗批斗他,将这些诗歌编辑成书广为发行。

· 雍正书「名教罪人」四字

雍正的操作很有现代性:首先通过道德和意识形态审查,将当事人一举一动,一言一行都变成罪状,然后发动舆论大批判,最后,鉴于群众反响极大,秉公执法,皆大欢喜。类似的操作不止这一次。例如文官陆生楠,在发配充军途中写了几篇《读通鉴论》,被告密给雍正,说他借古讽今,雍正亲自撰文训斥了一通,下令把陆生楠杀掉了。光杀人就算了,雍正批评陆生楠「其论皆小纸寸幅、蝇头细字,踪迹诡秘」,可见一定不是什么好人,他的科考成绩多半是夹带作弊来的。如此亲自下场肉搏给人安插罪名,雍正诚为千古一人。杀人诛心绝对不是皇帝的专利,各类司法官员们熟谙这套技术。曾有一个私塾教师,课间到室外僻静处解手。一抬头,见对面楼上有个少女倚窗眺望,没多想,朝她一笑。少女脸色大变,立刻关了窗。没过多久,就传来少女上吊的消息。塾师随即被官府拿获,按照调戏妇女,致使妇女羞愤自尽,定了斩监候。按照刑部惯例,调戏妇女如果动手动脚,属于性质恶劣,当年秋审可以判「情实」,年内斩首。如果只是言语调戏,没有动手,就可以「缓决」,还可能活下去。秋审司一个精通诛心的官员这时站了出来,主张「虽无实事,其心可诛」。倒霉的塾师当年就被斩首了。

自康熙以来,皇帝们就有一种自我想象,认为自己不仅是天子,而且是统治者兼教主。理学名臣李光地认为,清帝是将「道统」和「治统」合于一身。仗着宇宙真理在手,杀起人来就理直气壮地多了。可天威难测,谁又知道「真理」到底是什么呢?最保险的办法就是一代名宦曹振镛的为官秘籍:多磕头,少说话。就连少说话也未必保险。那些声称自己和皇帝站在一条线上的人,能从日常生活中罗织罪名,将人送上法场。于是,在无处不在的眼睛监视下,自我压抑成为了清代社会文化的主流。清代学术的主流,是注重考据古典音韵的乾嘉学派。乾嘉学派的兴起并非直接由文字狱催生,但文字狱让文人极力回避容易惹麻烦的哲学、政治学等领域则是事实,后者本是传统儒学的重心。就连皇亲国戚,也不能免于这种自我压抑。弘历为皇子时,好写史论,但从来只写汉唐宋三代,不敢碰触元明和本朝史。一直到乾隆中晚期,皇位稳固的乾隆才敢正大光明地研究明清史。宗室弘旿听闻《红楼梦》大名许久,但「终不欲一见,恐其中有碍语也」。原因不过是《红楼梦》后四十回涉及到抄家,是敏感的政治问题,宗室子弟都不敢阅读私藏。自我审查并不能息事宁人,因为归根结底,在一个流行诛心的时代,决定道理在谁一边的标准,只取决于上官和皇帝。在见惯了雍正、乾隆随意诛心批斗臣下、官员随意诛心判刑杀人的社会风气后,学者戴震沉痛的写道:酷吏以法杀人,后儒以理杀人,浸浸乎舍法而论理,死矣,更无可救矣。

戴震也清楚,「尊者以理责卑,长者以理责幼,贵者以理责贱。虽失,谓之顺」,而卑幼贱之人,以理争之,虽得,也为逆。传统社会几千年来,道理的解释权总归在强者手上,不过如此。

[1]王汎森:《权力的毛细管作用》,北京大学出版社2015年版。[2]郑小悠:《年羹尧之死》,山西人民出版社2018年版。[3]张岱年:《以理杀人与以理抗势》,《群言》1998年8月。[4]余英时:《反智论与中国政治传统——论儒、道、法三家思想的分野与汇流》, 《文史传统与文化重建》,北京三联书店2004年。[5]梁惠王的云梦之泽:《汉武帝时的儒家为什么充满血腥》[6]康清莲:《淮南王刘安谋反案之再分析研究》,《江西社会科学》2005年6月。点击徽章,进入大象公会小程序▼